Israël, l'Europe : l'histoire et ses spectateurs

Je parle évidemment de l’offensive menée depuis le 26 décembre par l’Etat d’Israël contre les forces du Hamas dans le territoire de Gaza.

Il est peu d’évènements qui donnent lieu à un tel déluge de réactions stupides et caricaturales aux quatre coins de l’Europe, comme à un tel nombre de manifestations de soutien au Hamas. En fait, il est peu d’évènements qui déclenchent un tel lot de réactions épidermiques à l’échelle du continent que ceux liés de près ou de loin à ce trou désertique et minuscule : Israël.

Et c’est justement à quelques réactions entendues en Europe, et à elles seules, que je m’intéresserai ici.

Je ne traiterai pas du conflit israelo-palestinien, ni dans sa profondeur historique, ni dans ses manifestations actuelles, me contentant de quelques constatations évidentes :

- un conflit, ça fait des morts, et pas toujours combattantes. En fait, depuis la seconde guerre mondiale, les conflits font systématiquement plus de morts civiles que de morts combattantes. Or, le taux de morts civils dans l’offensives actuelle à Gaza ne se monte qu’à 30%, d’après les sources palestiniennes.

- cela relève d’ailleurs du miracle (on l’appellera la « magie » technologique et tactique), dans la mesure où la population de gaza est composée pour plus de 50% d’enfants (la population gazaoui ayant l’une des fécondités les plus élevées au monde).

Il s’agit donc bel et bien d’une guerre, mais qui n’est ni une « guerre sale » (j’aimerai bien que ceux qui emploient cette expression m’expliquent ce qu’est une « guerre propre » : des attaques suicides d’enfants, peut-être ?), ni une « guerre d’extermination », ni un « génocide » (le bon goût impose de ne pas en détailler les raisons).

Pour ce qui est de la « guerre d’agression », je serais aussi très heureux qu’on explique le terme. Ou, plus précisément, qu’on me cite l’exemple d’une guerre qui ne soit pas une guerre d’agression… Imaginez franchement le cas : « bonjour, en raison de nombreux désaccords, et en conséquence des désagréments subis suite à la présence de nombreux groupes terroristes sur votre territoire, j’ai l’obligeance de vous demander la permission de mener une guerre sur tout ou partie de votre territoire national. Pourriez-vous, s’il vous plait, faciliter le déplacement de mes troupes et favoriser autant que possible l’accueil de celles-ci en ordonnant aux vôtres de ne pas leur tirer dessus ? Merci. »

Tu te diras, cher lecteur, que j’omets par là la grande distinction qui peut être faite entre guerre d’agression et guerre défensive, ou encore entre guerre juste et guerre injuste.

I. Qu’est-ce qu’une guerre d’agression ?

En fait, la volonté de rechercher un agresseur dans une guerre est née avec la Première Guerre Mondiale. Au XIXeme siècle, il n’y avait pas d’agresseur, juste des puissances qui usaient légitimement de leur droit régalien. La guerre, depuis le XVIIeme siècle et ses rois tout-puissants, était justifiée par la raison d’Etat. Cette « raison » elle-même s’appuyait sur l’idée d’un Etat souverain telle que développée théoriquement par Hobbes et mise en pratique dans sa forme absolutiste en France et dans sa forme libérale en Angleterre. Toute la théorie politique du XVIIeme siècle a tendu à montrer qu’il existait des voies d’action propres aux Etats (dont les guerres), et qui n’obéissaient à aucune norme morale commune.

Les Etats, dans leur rapport avec les autres Etats, ont en quelque sorte leur raison que la raison ignore. Ou, plus précisément, les raisons qui peuvent conduire à un conflit tiennent souvent de mobiles si complexes, si imbriqués, qu’il est parfaitement vain d’essayer de trouver l’ensemble des raisons qui conduisent à une guerre, et encore plus d’essayer de trouver qui, de tous les Etats en guerre, est le plus responsable de la situation conflictuelle[1]. Aussi Louis XIV, et ses descendants jusqu’au XIXeme siècle, s’en tiennent-ils à une raison d’Etat qui permet finalement de limiter l’impact des guerres.

Aussi, pour les théoriciens classiques de l’Etat, s’il est sain de dire que la guerre est un mal, il est en revanche vain d’essayer d’en faire un argument de paix. L’Etat qui déclenche une guerre le fait pour accroitre sa puissance, ce qui est le but de tout Etat. S’il réussit, tant mieux pour lui, et si ses adversaires essayeront de l’amputer de ses conquêtes lors des négociations de paix afin d’amoindrir leur défaite, ils ne lui reprocheront en aucun cas d’avoir essayé de s’accroître ou d’y avoir réussi. S’il échoue, tant mieux pour ses adversaires qui essayeront certainement de pousser leur avantage lors des négociations de paix, mais, encore une fois, ne lui reprocheront pas d’avoir tenté d’augmenter sa puissance.

Tout bascule en 1914 : le fratras idéologique qui sous-tend ce conflit fait sortir les Etats européens de leurs gonds. Le nationalisme exalté à une échelle jamais vue, la xénophobie, permettent à la logique guerrière de se mettre en place jusqu’au point où elle se nie elle-même, envoyant à la mort des millions d’individus sans qu’aucun critère d’efficacité tactique, voire de victoire à long terme, puisse clairement être dégagé.

A la fin de cette monstrueuse absurdité, dans un continent transformé en musée des horreurs, il fallu bien faire quelque chose qui ressembla à une paix : on fit donc le Traité de Versailles.

Mais comme le savait bien Talleyrand, et, avec lui, toute la grande tradition diplomatique européenne, on ne négocie pas un Traité avec les trippes. Et, de même que la haine de Bonaparte face à la Prusse et à l’Angleterre ne pouvaient mener qu’à sa chute, la haine des négociateurs français face à l’Allemagne ne pouvait mener qu’à l’échec de Versailles.

Première conséquence de cette haine, et probablement la plus importante : l’Allemagne fut considérée comme seule responsable du déclenchement de la guerre en 1914.

Seule responsable : oubliés l’entêtement des Russes, le nationalisme des Serbes, la légèreté des Anglais, oubliés les systèmes d’alliances dangereux, oubliées les erreurs d’interprétations entre chancelleries, toutes ces petites erreurs et ses aléas insignifiants mais qui, s’accumulant, aboutissent à la catastrophe finale. Oubliées les leçons des classiques sur la complexité du réel, la multitude inextricable des responsabilités. Non : il fallait un responsable. Plus : il fallait un coupable !

Evidemment, ce fut l’Allemagne. On connaît les suites de ce procès, et je ne m’étendrais pas dessus.

Il est donc évident qu’il y’a, à la base de l’accusation de « guerre d’agression », en elle-même parfaitement absurde, quelque chose qui tient plus du procès et de la singerie morale que de la recherche de causalité et d’explication qui, seuls, permettraient de qualifier correctement un évènement.

Une guerre d’agression, c’est donc le nom que l’on donne à une guerre que l’on n’approuve pas.

II. Qu’est-ce qu’une guerre défensive ?

Commençons par un exemple, impliquant, encore et toujours, le sémillant Etat d’Israël : la Guerre des Six Jours.

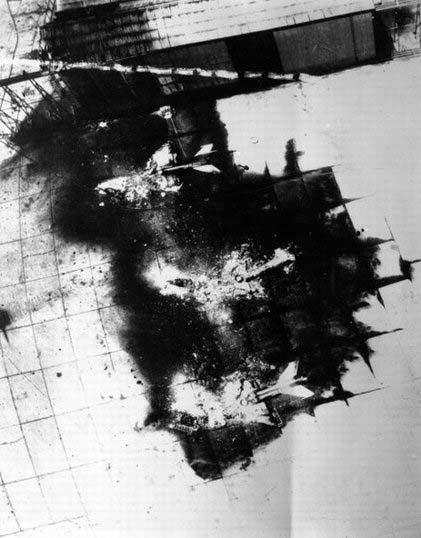

Cette guerre commence le 5 juin 1967 à 7h45. A cette heure là, l’aviation israélienne qui volait à très basse altitude pour échapper aux radars attaque l’aviation égyptienne clouée au sol et l’anéantit en moins d’une demi-heure (309 des 340 chasseurs et bombardiers détruits). Dès lors, disposant d’une supériorité aérienne totale, les Israéliens auront tôt fait de conquérir le Sinaï, le Golan et la Cisjordanie contre l’Egypte, la Jordanie et la Syrie coalisées, et ce en 6 jours seulement.

De toute évidence, et comme le pensera De Gaulle, il s’agit d’une guerre d’agression. Israël a lancé l’attaque, prenant au dépourvu l’Egypte. Et pourtant, c’est faire fi du contexte que de penser cela : les pays arabes, et en premier lieu l’Egypte, mobilisaient leurs troupes depuis plusieurs jours. Les discours de Nasser appelant à l’éradication d’Israël, la remilitarisation programmée du Sinaï, les attaques syriennes depuis le Golan et, enfin, le blocus du détroit de Tiran montrent assez clairement aux israéliens que, s’ils ne prennent pas l’initiative de l’attaque, ce sont leurs ennemis qui la prendront. Dans ce cas là, quelle est la juste limite entre attaque et défense ? Israël n’est-il vraiment qu’un pauvre Etat se défendant pour survivre ? Assurément pas, puisqu’il lance l’attaque et conquiert d’immenses territoires, comparativement à sa taille minuscule. En même temps, ces territoires (Sinaï et Gaza, Golan, Cisjordanie) sont autant de zones tampon censées assurer à Israël une profondeur stratégique en cas d’attaque de ses ennemis (restés belliqueux, comme le prouvera la guerre du Kippour). Ils sont donc un glacis défensif. Mais ils sont aussi et surtout des conquêtes guerrières.

Où s’arrête la guerre défensive et où démarre la guerre de conquête ?

En ce qui concerne Israël, la question est d’autant plus sujette à débat qu’une partie de ceux qui mènent le débat ne reconnaissent pas la légitimité de cet Etat. C’est une chose propre à Israël et qu’on ne retrouve pour aucun autre pays. La conséquence sur la perception qu’on peut avoir des guerres israéliennes est énorme : n’ayant pas le droit à l’existence, toute guerre qu’Israël mène pour se défendre est injuste, et donc agressive. Cela est très visible dans une partie de la gauche européenne qui semble s’être fait une spécialité dans la critique systématique des guerres menées par Israël.

Qu’est-ce donc qu’une guerre défensive ? Comme vous l’aurez deviné, essentiellement une guerre dont on partage les intérêts (comme Cicéron l’avait prouvé, lui qui considérait que Rome n’avait jamais mené que des guerres justes).

Intéressons-nous donc maintenant à la question suivante :

III. Pourquoi les gauches européennes détestent-elles Israël ?

J’ai déjà abordé ce problème ici. Je ne vais donc pas m’étendre outre mesure. Israël se trouve au centre d’un faisceau de tout ce que la gauche européenne (à la notable exception de la gauche allemande, pour des raisons évidentes) considère comme horrible :

- Israël est un Etat-nation. Pire, il en est fier quand il devrait s’en sentir coupable. Il a son propre destin d’Etat-nation, ne dépend de personne et ne se sent de culpabilité envers personne ni envers aucune partie de son histoire.

- Israël est un Etat qui, horreur, n’a pas le moins du monde axé son identité sur les suites de la Shoah. Ainsi, au lieu d’agir comme tout bon palestinien et passer son temps à pleurer sur le passé et revendiquer que les Européens payent pour ce qu’ils lui ont fait, il vit très convenablement, sans emmerder personne, et en ayant les meilleurs rapports du monde avec l’Allemagne.

- Ce qui tombe mal, puisqu’Israël, du fait de son statut d’Etat juif, a un devoir d’exemplarité démocratique. Et selon la bonne vieille règle de tout stalinien qui se respecte selon laquelle il faut être modéré avec les durs et dur avec les modérés, nos bons gauchistes ont tôt fait de noter toutes les erreurs israéliennes quand celles des 80 dictatures arabes qui entourent l’Etat hébreux leur passent encore sous le nez.

- Israël a du chasser des populations arabes pour maîtriser son territoire en 1948, et les israéliens ne passent pas leurs journées à s’autoflagéler à cause de ça. Ce n’est assurément pas la page la plus glorieuse de son histoire : pourtant, peut-on trouver beaucoup d’Etats dans le monde qui, dans leur premier temps et lorsqu’ils affrontaient des périls extrêmes, n’ont pas agit de la manière la plus violente pour sauvegarder leurs intérêts ?

- enfin, le dernier problème, et le plus important : Israël mène des guerres. Quoi, mais comment Israël peut-il rester un Etat civilisé en menant des guerres ?

Derrière les petites pointes, j’aimerai revenir sur un point précis qui, me semble-il, constitue le cœur des critiques que la gauche européenne adresse à Israël : la pleine intégration du fait militaire dans la politique et la société.

Celle-ci est réelle, et se voit à plusieurs niveaux : la forte présence d’anciens généraux dans la classe politique (Ehoud Barak aujourd’hui), le maintien du service obligatoire de 2 ans, la forte mobilisation des réservistes en cas d’appel (plus de 100% cette année, c'est-à-dire que même des non-appelés s’engagent) ou encore la facilité avec laquelle les décisions militaires sont disséquées et discutées dans les médias, y compris en temps de guerre.

Cela reflète une compréhension du fait militaire qui n’existe plus en Europe, puisqu’on a choisit de le rejeter radicalement en 1945. Contre les classiques qui nous ont enseigné l’opposition existant entre l’état de droit régissant les rapports des citoyens à l’intérieur des Etats (libertés, droit civil, Constitutions) et l’état de nature régissant les rapports entre Etats (guerre et paix), nous nous sommes plus à croire que, désormais, l’état de droit régirait aussi les relations entre Etats. C’est ainsi que nous avons entendu vaincre la guerre en Europe. Même si cela n’est qu’un mythe, nous nous plaisons à croire que la guerre a été bannie du monde comme elle l’est de l’Europe, et que les Etats dans le monde qui y ont encore recours ne sont que des formes régressives obéissant à l’état de nature. C’est pourquoi le « phénomène Israël » nous est incompréhensible, à nous, bons Européens. Pourtant, nous aurions tort de croire que les relations entre Etats sont passées partout, uniformément, à l’état de droit. Ce n’est pas, et ce ne sera probablement jamais le cas. Tant qu’il y’aura Etats, il y’aura tensions.

IV. Pourquoi aimons-nous autant les Palestiniens ?

Dans son Antichrist, le philosophe allemand Fredrich Nietzsche (1844-1900) démontait la toile complexe de l’amour chrétien. Il montrait que derrière cet « amour » résidait en réalité la plus féroce haine jamais inventée : la haine de soi. Les évangélisateurs (et, en premier lieu, Paul de Tarse) ont promu, contre l’enseignement de Jésus, une haine de soi et une haine de la vie qu’ils ont vendue comme un renoncement à toute chose matérielle, et un renoncement à cette vie contre la « vraie vie » que chaque bon chrétien connaîtra… après sa mort, bien sur. Ainsi, pour Nietzsche, il n’est pas un domaine de la pensée chrétienne qui ne soit épargnée par ce qu’il considère comme la perversion suprême des esprits : l’amour de l’autre comme haine de soi, l’amour de Dieu comme haine des hommes, la vie sainte comme haine du corps et de la vie et, plus encore, la vérité comme haine du réel, comme déformation d’un fait mis au service de la logique pervertie du christianisme.

Il y’a, dans l’amour immodéré de certains pour ces pauvres Palestiniens, bien plus de la haine de soi que de l’amour de l’autre.

Pour aimer, pour aimer réellement, il faut être généreux. Il faut donner, gratuitement, de sa propre force vitale, il faut illuminer. Le véritable amoureux du peuple palestinien pleure et se désole de le voir voter pour le Hamas, car il sait que ce mouvement n’est que la sangsue qui va vivre et prospérer sur le malheur de son peuple. En même temps, le véritable amoureux aime son peuple dans ses erreurs, c'est-à-dire dans sa complexité : il saura qu’on n’attribue pas les responsabilités simplement et, s’il se révoltera contre l’attaque israélienne, c’est surtout parce qu’elle retardera encore le moment où, enfin, le peuple palestinien pourra se tenir droit, avoir sa reconnaissance internationale, son Etat, et vivre normalement comme tous les autres peuples.

En revanche, l’amoureux « haïsseur » du peuple palestinien ne l’aime qu’en tant qu’il est une victime. Il ne souhaite pas, au fond, que le peuple palestinien accède à son Etat : cela le priverait d’une victime à plaindre et, partant, d’un coupable à haïr. Que le peuple palestinien soit la proie de déchirements internes, que ses dirigeants soient de sombres brutes et/ou des incompétents finis ne l’intéresse pas le moins du monde. Le Palestinien n’existe pas pour lui comme réalité historique, mais seulement comme essence morale au service de ses fantasmes politiques. Or, une essence n’a pas de complexité, elle n’a pas de goût ni d’odeur, elle est une et indivisible. Le pire cauchemar du haïsseur est évidemment que le peuple palestinien devienne un peuple comme les autres. Ainsi, le gauchiste européen moyen pourra t-il aisément devenir un allié objectif des gens du Hamas. Et il n’est que nos petits chéris de communistes français pour s’étonner de se retrouver aux côtés de Jean Marie Le Pen dans le grand combat contre « l’impérialisme sioniste ».

Ce d’autant plus que l’amour immodéré envers les palestiniens va de pair avec une haine, tout aussi tranchée, pour Israël. Encore une fois, cette haine ne se base pas sur ce que fait cet Etat, mais sur ce qu’il est. Sachant que « ce qu’il est » se résume à un ensemble de fantasmes. Israël est devenu la figure immorale suprême de notre temps, le grand Lucifer déchaîné armé de ses tridents et de ses buchers, et, est-il besoin de le signaler, détachée de toute réalité matérielle, historique et de tout sens commun. Peu importe l’instabilité ministérielle, la fragmentation parlementaire, les manifestations pacifistes à Tel-Aviv, les critiques de la presse israélienne (elle est libre, c’est d’un mauvais goût !). Israël est le mal, ne le voyez-vous donc pas ldans les JT ??

On a ainsi, mis en scène aux quatre coins de l’Europe, le combat entre deux fantasmes. Il faut vraiment que les gauches européennes s’ennuient, ou qu’elles soient désespérése, ou un brin nihilistes peut-être, pour se laisser aller à ce genre de mise en scène grotesque dans lesquelles elles s’auto-instrumentalisent en faveur du Hamas et de ses alliés.

En attendant, malgré tous ces micro-évènements de notre petite province européenne, le monde continue à suivre son cours, et Israël continue son petit bonhomme de chemin, sous les regards des médias du monde.

Qui sait, peut-être un jour, réapprendrons-nous comment on fait l'histoire. Ce jour là, c'est alors de là-bas qu'ils nous regarderons. ;-)

Lady Ada